コラム

【食物アレルゲン(アレルギー)検査の基礎知識】PCR法におけるDNA抽出法の重要性と選び方~表示義務品目の確認検査や表示推奨品目の検査をお考えの方に~

1)食物アレルギー(アレルゲン)検査 PCR法について

PCR法は、各食物アレルゲンに特有のDNAを検出対象とする定性検査法です。スクリーニング検査で用いられ

ているELISA法(検出対象:タンパク質)よりも特異性が高いことが特徴です。消費者庁通知法では、PCR法は

表示が義務づけられている特定原材料(くるみ、小麦、そば、落花生、えび、かに)の確認検査法として位置づ

けられています。また、特定原材料に準ずるもの(表示推奨)の検査にも、広く用いられています。

2)なぜDNA抽出法が重要なのか

食物アレルゲン検査のPCR法は、次の流れで実施されます。

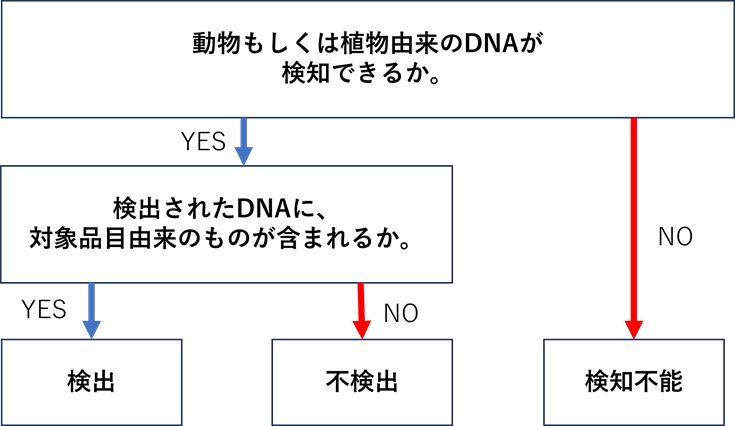

まず、動植物由来の何らかのDNAが含まれるかを確認し、検出されたDNAに対象品目由来のものが含まれて

いれば「検出」、含まれていなければ「不検出」となります。なお、初めの段階で動物・植物由来のDNAがい

ずれも検出されなければ、「検知不能」という報告になります。

参考:「食品表示基準について」平成27年03月30日 消食表第139号 別添「アレルゲンを含む食品の検査方法」

ここで注目したいのが、「検知不能」という結果の解釈についてです。

元々DNAが含まれていない、DNAが存在しない方が望ましい試料などでは、検知不能を不検出と同義として

運用することが可能です。例えば、洗浄効果を確認するために採取したリンス水から何も検出されなければ、適

切に洗浄されているという捉え方をすることができます。また、あらかじめDNAが分解されていることが分か

っている試料では、少なくとも想定されない不純物による汚染はないと判断する一助となるかもしれません。

一方、検査試料によっては、明らかに動物・植物由来の原材料を使用しているにも関わらず、いずれのDNAも

検知されないことがあります。主な要因としては、下記の2点があげられます。

- 加工によるDNAの劣化・分解

- PCR反応の阻害物質の影響

このように、本来検出されるはずのDNAが検出されない状態では、食物アレルゲンの有無を判断することが困

難となります。これは、食物アレルゲンが含まれているにも関わらず、何らかの要因で検出できていない可能性

があるからです。

この問題を避けるためには、適切なDNA抽出法を選ぶことが重要です。

例えば、PCR反応を阻害する物質が多い試料の場合、高いDNA精製力をもつ方法を選ぶことで、その影響を

低減することができます。しかし、DNA精製力の高い抽出法は高コストになりがちです。そのため、試料の種

類とDNA精製力のバランスを考慮して選択することが、全体の費用を抑えつつ効果を高めることにつながりま

す。

3)各DNA抽出法の特徴と選び方

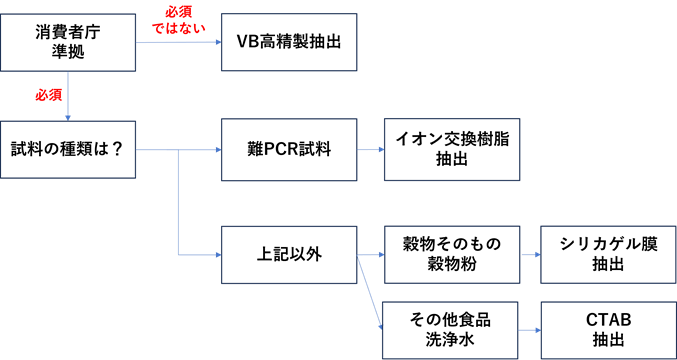

弊社では4つのDNA抽出法を提案しています。選ぶ際のポイントは下記の2つです。

① 消費者庁通知法への記載有無

VB高精製抽出は、消費者庁通知法に記載のない弊社のオリジナル法です。コストを抑えつつ、DNA精製力を

高めた抽出法となっています。他3種類の抽出法は、通知法記載の方法となります。

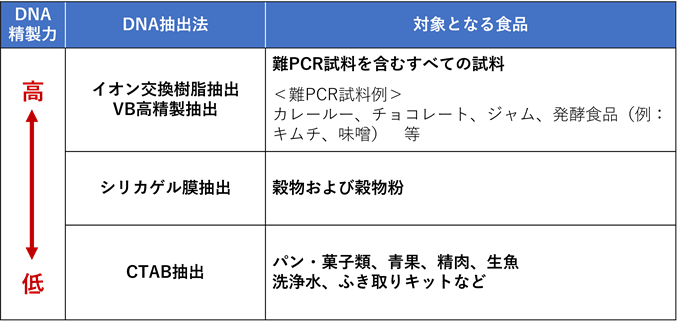

② DNA精製力

精製力の高さにより抽出法を分類すると、下記のとおりです。一般的に、香辛料、ポリフェノール、糖分を多く

含む食品、発酵などのDNAが分解されやすい加工を経た食品を試料とする場合は、よりDNA精製力の高い抽

出法が望ましいとされています。また、洗浄水やふき取りなどの、いずれの抽出法でも検知不能となることが想

定される試料では、CTAB抽出が選ばれている傾向にあります。

なお、こちらは、弊社の検査実績に基づいて各抽出法の傾向をまとめたものであり、結果が得られることを保証

するものではございませんので、予めご注意ください。

上記をもとに、DNA抽出法の選び方を図式化すると、下記の通りとなります。ご依頼の際の参考にしていただ

ければ幸いです。